records

news

YouTubeチャンネル開局

これまでの演奏を多くの方にお届けできるよう「合唱団よびごえ」のYouTubeチャンネルを作成しました!ぜひご覧ください!

shelf

2022.9.21

伝わる・揺さぶる!文章を書く

自分が書いているこの文章は、読む人にどのような考えをもたらすことが出来ればその機能を果たしていると言えるのか。私が書いているこの文章は、この本に興味を持ってもらうことがゴールでしょうか。

本は5章で構成されています。

第1章では「機能する文章を目指す」ためにはどのような要件を抑えれば良いのか、第2章ではそれらの要件についてどのように考えれば良いのか、第3章では実践編として日常生活のさまざまな場面で表れる文章を、第4章ではより高度なテクニックを、そして最後の第5章ではコミュニケーションについて書かれています。

何か文章を書くときに、道筋に迷ってしまう人。どう文章を広げていけば良いのか困ってしまう人にオススメ出来る本だと思います。

文章を書くのは自分の内面と向き合うようで、私はとても好きです。が、昔の方が勢いよく色々書けたな、とも感じます。

文章を書くことについて、また改めて考えてみたくなりました。…

document

2019.9.23

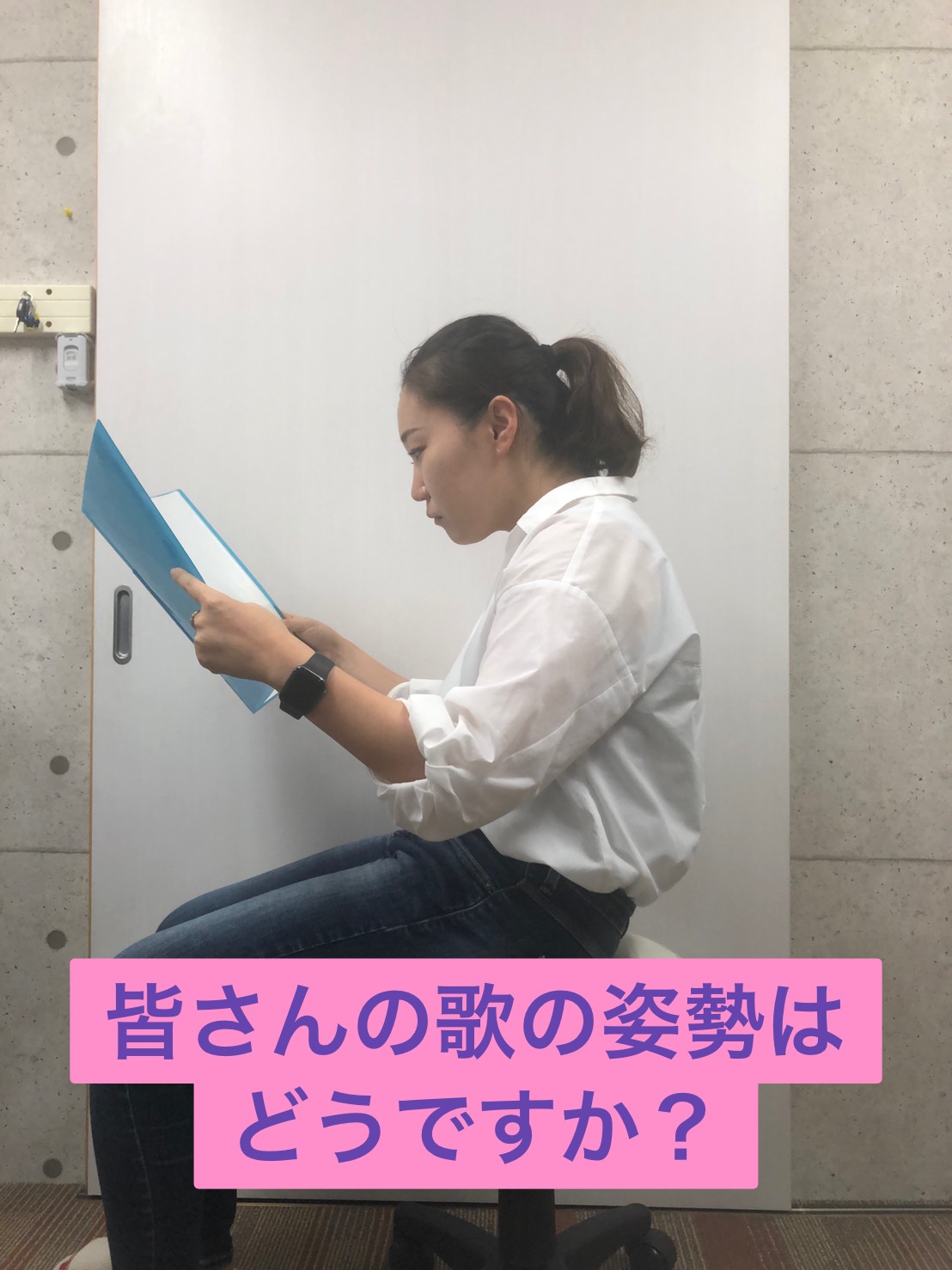

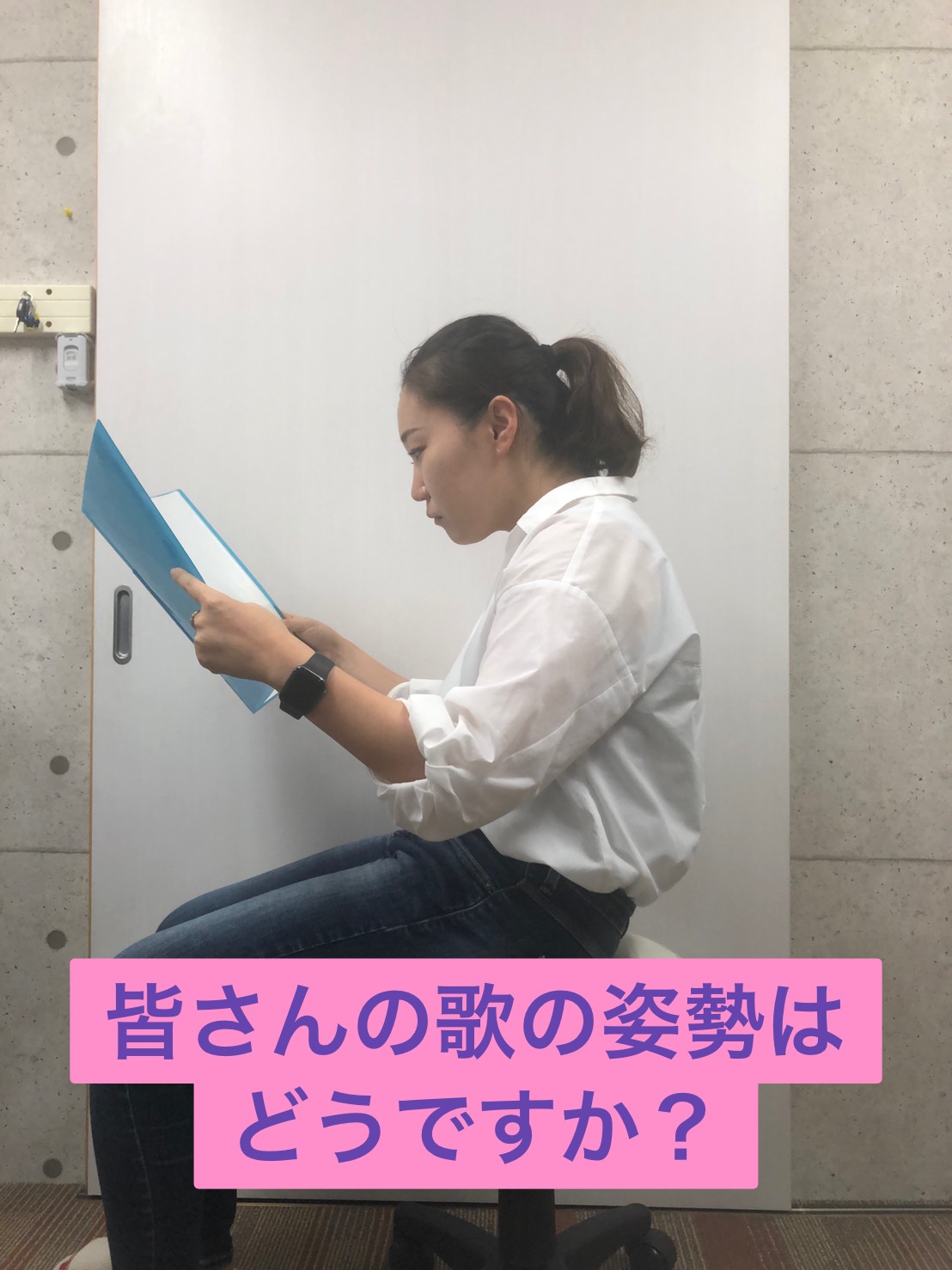

歌唱時の正しい姿勢って??①

(皆さんもよく注意されたことがあるでしょう!) 「猫背にならず、姿勢を正して、胸を張り、顎を引いて・・・」 もちろんこれは間違ってはいないのですが、かなり大雑把な説明です。 さて、歌を歌う時にはどのような姿勢で歌えばよいのでしょうか。 それは身体に負担をかけない姿勢です。(大雑把!とクレームが来そう・・) 「負担をかけない」というと、とてもリラックスした状態を連想してしまうかもしれません。 負担をかけないというのは、

無駄なところに力の入っていない、調和<バランス>のとれた状態であるということです。…

memo

2019.11.17

日本の合唱作品に登場する特殊な記号たち

そこで、以下では、日本の合唱作品における特殊唱法/奏法の一端を紹介することとします。これらの記号からは、合唱の含有するどの要素に対して作曲家が拡張の可能性を感じていたのか(例えば、拍子、声の使い方など)が読み取れるとともに、なぜそれらを開発し、採用しなければならなかったのか、という問いを与えてくれます。

「知らない記号=怖い=演奏しない」という思考にならず、どうか、日本が築いてきた合唱という体験の多様さと向き合うヒントにしていただけると幸いです。

<拍子に関するもの>

1.『ひみつ』「ひみつ」(谷川俊太郎/鈴木輝昭)

小節ごとの拍子の変化を、小節の左上に、数字で示しています。その基準となる音符は、ここでは四分音符です。

2.『のら犬ドジ』「ないてる……」(蓬莱泰三/三善晃)

小節ごとの拍子の変化を、小節の左上に、分数の形で示しています。

3.『のら犬ドジ』「ないてる……」(蓬莱泰三/三善晃)

小節ごとの拍子の変化が各小節の左上に分数の形で示されていますが、そこで用いられているのは「付点8分音符分の1」「付点8分音符分の1プラス8分音符」「8分音符×2」など、多様です。

<時間に関するもの>

4.『狐のうた』「醜聞」(会田綱雄/三善晃)

拍子の代わりに、この作品では3秒ごとに基準となる印が示されており、それを基準に音楽を進めていくことが記されています。指揮者がストップウォッチを持ち込んで演奏することがあります。

5.『狐のうた』「醜聞」(会田綱雄/三善晃)

全休符の代わりに、ひし形に斜め線の入った記号が使われています。単純な休符ではなく、描かれている情景や音楽の流れにあった「間」をとることが意図されていると考えられます。

<音の伸ばしに関するもの>

6.『のら犬ドジ』「ないてる……」(蓬莱泰三/三善晃)

倍全音符に似た記号が書かれてありますが、これは次の指示があるまで伸ばし続けることが意図されている、と考えられます。

7.『梟月図』「何が泣いただろうか」(宗左近/鈴木輝昭)

ここでは「B.O.」「B.F.」という、2種類のハミングが示されています。「B.O.」から「B.F.」、またその逆という組み合わせは音量の増減を意図して使用される場合があります。例えば、「B.F.」(口を閉じたハミング)から「B.O.」(口を開いたハミング)へと連続して歌唱すると、同じハミングでも、閉じていた口を開けることになるため音量も自然に大きくなります。この楽譜では、「B.F.」から「B.O.」になることで音量が自然に増すことが強弱記号でも示されています。(piu P から Pへと指示が変化している。)

ハミングについては、この他、様々な表記がなされることがあり、「B.F.」と同義なのは「Hum.」「m」、「B.O.」と同義なのは「ん」「n」等があります。

8.『Voice』「Since I was born…」(木島始/信長貴富)

黒塗りの全音符にフェルマータが付記されており、そこからナレーションのセリフへ矢印が示されています。これは、ナレーションが発音し終えるまで音を伸ばし続ける、という意味であり、その後は、ナレーションが終わるとそれに反応して次のフレーズへとつながる、という指示になっています。

<声の使い方、表現に関するもの>

9.『合唱のためのコンポジション14番』「KANJO」(間宮芳生)

黒く塗りつぶされた部分は、可能な限りその範囲の音を埋め、クラスターを作るよう意図されいています。写真の左側のクラスターの場合は、例えば、「レ、レ♯、ミ、ファ、ファ♯、ソ、ソ♯、ラ、ラ♯、シ、ド」をすべて発声することになります。右側のクラスターでは、最初は1音から、次第に音が重なり、ソの音までクラスターが広がるよう指示されています。

このようなクラスターの書法は『原爆小景』「日ノ暮レチカク」(原民喜/林光)でも見られます。

10.『合唱のためのコンポジション14番』「SHINGON」(間宮芳生)

ここでは、声楽的な歌唱よりも話すような声の使い方で、例えばテノール1であれば、およそシの音の高さで「n」を発音し、4拍かけて低いラの音辺りまでグリッサンドで下降し、その後「no」「mo」「no」「mo」を繰り返す中で次第にささやき声のように音量を落としていくよう、指示がなされています。

11.『のら犬ドジ』「ドジじゃないぞ」(蓬莱泰三/三善晃)…

essay

2024.6.7

合唱団を作りました!

すっかり記事の更新がご無沙汰な木川。4月からは音楽教室の方にかまけまくっております。

MUSISM -ミュージズム-

個人レッスンをしつつ、5月からは新しく合唱団を立ち上げました。

その名も「MUSISM」(同じ)です!

Instagramなどなどで告知を行い、今日時点で10人の方にご入団いただきました。

無事に混声合唱も出来る配分になり、大変嬉しいです。

合唱団のコンセプトは「ソルフェージュと発声を磨くこと」です。

ピアノは極力使わず、階名を用いて各々の相対音感を頼りに音を取る感覚を磨いていきます。

合わせて通常の合唱練習ではなかなか難しい発声の改善にも取り組んでいきます。

全体での練習は月に2回。それと別で個人レッスンを月に1回設けて、そこで発声の改善を行なっていきます。

もちろん、個人レッスンでソルフェージュを行うことも出来ます。

横浜で実施しております。 もう5人ほどは(会場的に)入る余裕があるかな、と思っております。

継続した学びの場にするべく、ある程度の期間で募集は打ち切る予定ですが、もしご興味のある方がいらっしゃれば、ぜひホームページをご覧ください!

合唱団「MUSISM」無事にスタートしました!…

yobigoe

2021.6.10

【2021】よびごえ日誌 小田より

みなさん、こんにちは。小田です。2021年度、初めての投稿が6月になってしまったこと、

例年のよびごえ日誌を思うと、とても遅いようですが、

一方で、この記事の裏側で、よびごえメンバーがどれほどの思いで

学びを継続しようと努力していることか、想像いただけることと思います。

さて、新年度を迎えたこともあり、いくつか

合唱団よびごえで合唱を学ぶということについて、

参考になりそうなことをメモをしておきたいと思います。

1.大学に入るまでに経験してきた様々な合唱

大人数で声を合わせて歌うということを合唱という場合、

学校は合唱をする機会が比較的多いように思います。

それは、例えば英語の時間以外で英語を使うことと

音楽の時間以外で音楽をすることを比較しても分かりやすいかもしれません。

行事のたびに校歌を歌うかもしれませんし、

「朝の歌」というものを設定している学校では

月によって歌をかえながらも、みんなで歌うと思います。

音楽集会や校内合唱コンクールに視点をよせると、

それは合唱することに重きを置いたイベントのようにも思います。

さらには、クラブ活動や部活動として、合唱に没頭することもできます。

授業としての合唱のみでなく、行事としての合唱、特別活動としての合唱、

こうした様々な合唱体験を経て、いま、私たちは大学で音楽を専攻しているのだということを

今一度認識しておくのは有益だと思います。

2.合唱の教育的成果を左右する要因を探すために

教員を目指す・目指さないを別として、

今日的に、合唱をテーマとした研究で何が言われているのか

その一端を知っておくことに損はないと思います。

研究論文や研究報告をいくつか眺めてみると、

合唱団という組織そのものの効用として、

合唱団の存在によって、所属団員と地域の人が繋がることができる

というものがあげられていたり(「地域における児童合唱団の機能と役割」, 2020年)、

合唱活動についての効用としては、

合唱活動を通して得られたあらゆる人とのつながりが醸成され、

それによって参加者自身がコミュニティへの帰属意識を高め、

さらには精神的健康への影響が考えられること、

また、そうした土台の上で情操の豊かさや身体的健康、well-beingへと

繋がっていく可能性が言われています

(Benefits of choral…

za-dan

what's mu-ship

私たちは歌を届ける演奏家です。言葉と音楽が創りだす世界を愛してやまない3人です。

music と ship をかけ合わせた造語 mu-ship(ミューシップ)には2つの意味を込めました。

1つは、演奏を通して、私たちが作品の世界へと導く船(ship)となること。 どの作品も、きっと、感動をはらむ世界を私たちに示してくれます。 私たちは mu-ship となって、作品それぞれの世界へと誘います。

もう1つは、音楽や演奏に関する知(musicianship)を共有できる場となること。 音楽は古来より様々な学問の集合体として扱われてきました。 音楽をより楽しむための知、そして、それを演奏に還元するための知、それらを共有できる場を目指します。

mu-shipを通して、より深い音楽の世界、より深い感動が拓かれますと幸いです。