座談 za-dan

【座談】 山田耕筰:かやの木山の ②

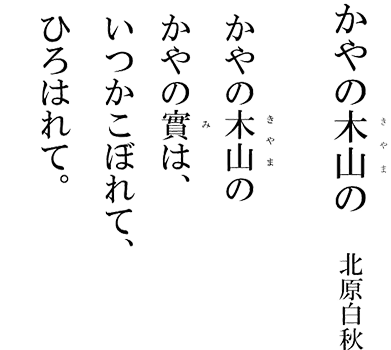

1922年に発表され、北原白秋と山田耕筰の最初の共同作品。今なお、幅広い世代に愛される名曲

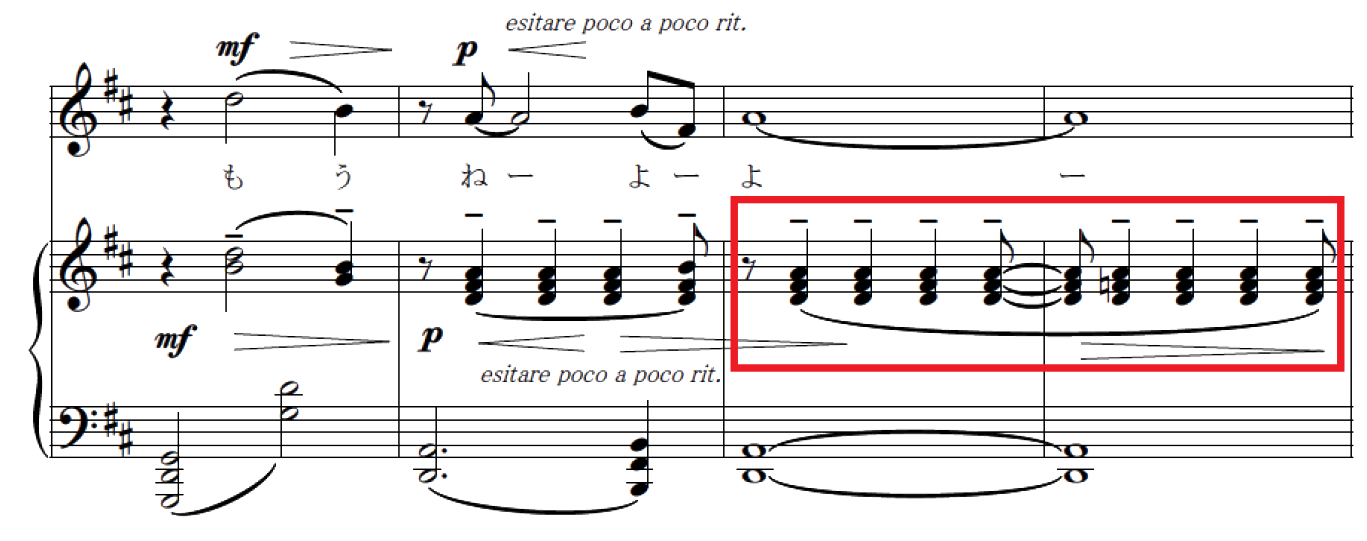

前回は、この作品の1つの解釈例を木川さんが話題提供してくれたので、そこからこの作品の解釈について話が弾みましたが、もう少しその話の延長をみんなと話したいですね。かやの木山について考える時に僕が思うのは、詩が描き出す風景や温度、雰囲気をピアノがとてもよく描写しているということ。分りやすい場所でいうと、例えば、「かやの実かやの実それはぜた」の場所はピアノが装飾音があってぱぱーんってなる場所があって

オクターブでね!

そうそう。あそこを弾くときは歌い手がどういうテンションで持っていきたいのかによって弾き方をすごく考える。

どんな実の大きさなのかとか、ぷっくりしてるのかとか。重たく歌ったら装飾音の下の音が重くなるじゃん。

そうなんだよね。それを歌い手と一緒に作り上げていくことでこの曲は映像になっていく。

じゃあ俺は責任重大だ。(8月に歌うので😎)

それに加えてこの曲って山田耕筰特有の細かな強弱記号とか表現記号がついてるけど、このあたりって歌う側からしたらどうなんですか?

私は意外と日本語にゆだねているところがある。自然に日本語を音読した時に弱くなる箇所は弱く歌ってる。例えば冒頭の「かやの木山の」の1つ目の「の」で伸ばす部分、クレッシェンドが書かれてるから音楽としてはエネルギーを持っていくけど、あまり強弱としては捉えてない。

「かやの」と「木山の」が分離しないためのクレッシェンドってイメージだね。

それってきっと統語論を演奏に応用しようとしてるんだよね。

統語論?

統語論ってのは、簡単に言うと言葉と言葉がどういう風に結びつくかという規則のこと。例えば、「かやの木山」は「かや+の+木山」という単位に区切られて、「かや」と「木山」は「の」によって繋がれることで1つのまとまりとして成立してるよね。ざっくり、こういう文章を作るための単語と単語の結びつく法則、構造に関することが統語論だと思ってもらえると良いかと思うんだけど、二人のいう言葉や音をつなぐためのエネルギーはこれと関係が深いと思う。統語は2つ以上のものをただ結びつけることだけじゃなくて、その1つ1つに同時に優劣関係を生み出すことも忘れちゃダメなところで、これによって俗に言う「助詞は抜いて歌いましょう」ということが成り立つわけですよね。こう考えると山田耕筰は自然な日本語を楽譜に示しただけ、とも言えますし、伊藤さんの言っていた「日本語にゆだねる」という感覚を磨くことは大切なことだとかんじます。

なるほど。言葉の繋がりっていうのは、俺も論文を書いた時からものすごく重視するようになって、それからまず、歌は言葉ありきなんだという感覚がとても強くなった。

少し話が飛んでしまうけど、私はいつもその先のパルランドで悩んじゃうんだよね。

ここについてよく言われたのは、「田舎臭く」「泥臭く」「美しく歌わないで」ってこと。いろいろ先生によって解釈があって、例えば私がここで思うのは、場面が変わって、紙芝居を持って誰かがお喋りしてるようなイメージなんだよね。紙芝居の中におばあさんがいて、ここではそれを描写してる感じで、歌い手はそれを読んでる読み手。例えば、小さい子供が読み手の場合を想像してその紙芝居を読んでたらなんとなく軽い感じになるし、おじいさんが読んでたらなんかとろくさい感じだし…。だから、どういう風に読み進めていったらいいのかなあ、今日はどういう風に歌おうかなあっていつも悩んじゃう。

数年に1回、この曲を本番で歌う機会があるんだけど、たしかにこの箇所は歌うたびに自分の中の表現が違うのをすごく感じる。年齢を経ているからかもしれないし、あるいは歌唱テクニックの変化によるものかもしれないけど、俺はいつも、今の自分を出すようにしてるかな。

ピアノは助けてくれないというか、歌い手に委ねられてる場所だよね。ピアニストとしてはどうやって弾きたいですか?

明らかに映像的だよね。この細かな表現記号とかも、なぜこうしなければならないのかというのが、「いろりばた」という言葉にヒントがあると思ってて、そこでの、なんていうのかな、ガスの火じゃなくて、木枝を寄せ集めて火をつけた時のパチっていう音。その音が、この、裏拍にアクセントが置かれてたりするところと繋がってるのかなと思って。ここの部分って弾いていていつもわくわくするんです。「ここからかやのみが弾ける時のパチンってところまではこういう風に持っていって…」って妄想しながら…

「いろりばた」と、「それはぜた」が関連を持って。

ピアニストとしては常に、新しいシーンが必然を持ってやってくるように計画しなければならない。だからこう、眠りに入るシーンとか、一番最後に歌が終わって後奏が始まって鐘の音がなる、それらを計算して演奏するというところにひとつの面白さがある。

みんな色々考えてるね。演奏者それぞれの解釈が持ち込まれうるところに、こうしたアンサンブルの面白さ、同じ曲でも演奏者によって全然違った演奏になる、ということが見える気がします。

だから今でもこうして愛される…

まだまだ話し足りないところですが、この曲についてはいったんここまでということで。